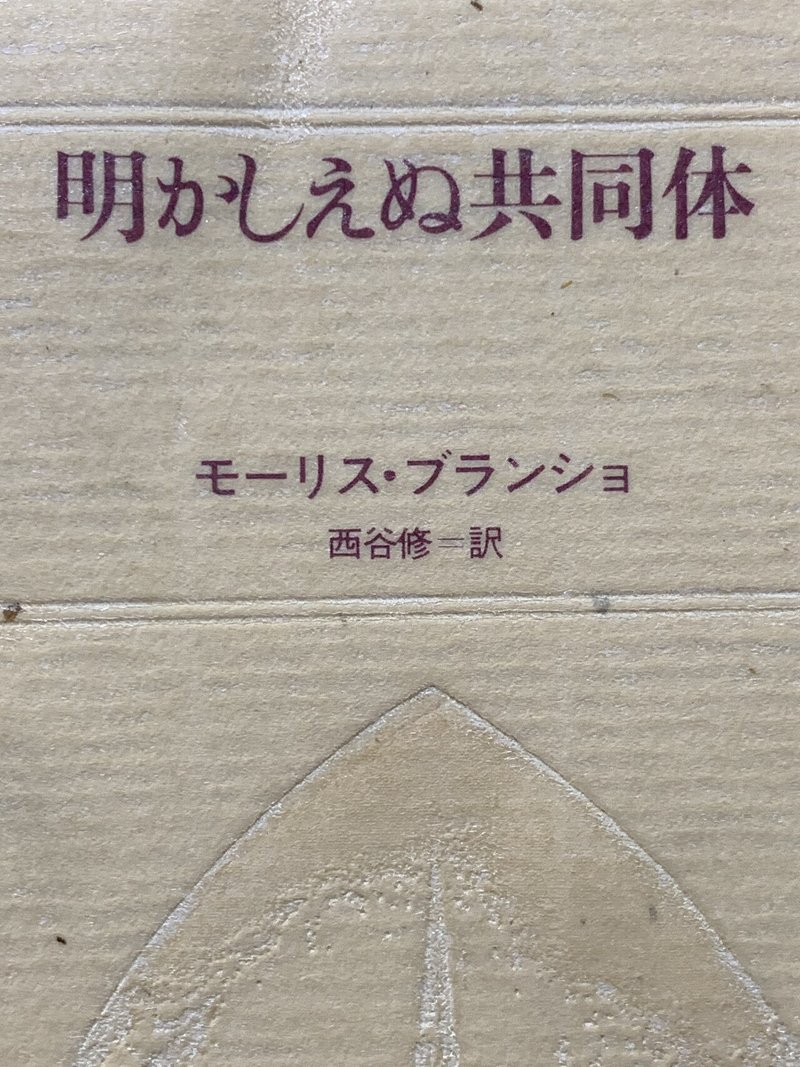

マルグリット・デュラスからジョルジュ・バタイユ、そしてモーリス・ブランショ『明かしえぬ共同体』(朝日出版社、1984年)について

まだ全体の4分の1までしか読んでいないにもかかわらず、わたしはこの本の言いたいことがわかるような気がしたので、覚書のように書いてみます。あらかじめ断っておきますが、このテーマについて、何度も何度も書き直し反復します。

マイノリティとマジョリティの関係について、よくこう言われます。「マイノリティの心理を理解するために言葉でいちいち説明しなくちゃいけないが、マジョリティの心理は誰でも知っているしツーといえばカーであるから、説明しなくても理解できる」ゆえに「異性愛者は、なぜ異性を愛するのか? という問いに答えることはできない」と。

たとえば、同性愛だったり、ポリアモリーだったりします。最近、LGBT理解増進法の法案が提出されましたが、宗教右派のせいで法案が潰されました。アメリカもそうらしいです。同性婚は認められていますが、キリスト教右派が相変わらず「同性愛は病気」だと繰り返し主張しています。なかなか理解されません。

地球のほぼ概ねは異性愛者が占拠しているから異性愛文化が蔓延し、その代わり非異性愛文化が隅っこに押しやられています。

わたしがいま読んでるのは『共同体について』です。みんなわかっているでしょうけど、わたしはいま単独でいることが重要なんだ、ってことです。

非常に乱暴に表現すれば、「お互い愛し合ってるから一緒にいるとかアホみたいだぜ、どうせ死ぬときは別々だしな!」

1965年のジョージ・タウン、ガイアナ(人民寺院)の集団自殺も、宗教的な悟りをひらくために、なぜ集団でいないとダメなのでしょうか(かれらはおそらく発展しすぎてコントロールできずに限界を感じ、行き詰まっていたのです)? 仏陀はずっとシングルでいたのに? 元に戻りましょう! 自然に帰れ!

わたしが解説する前に原文を長々と引用します。長すぎるので途中で飽きても知りませんからね。

他でもないジョルジュ・バタイユの場合であり、十余年にわたって、現実、思考の両面で、共同体への要請を実現すべく試みた果てに、彼は孤独にとり残されたにみえるが、それは単なる孤独に立ち戻ったということではなく(いずれにせよ孤独ではあるが、分かち合われた孤独である)、共同体の不在へと転化しうる不在の共同体[不在を共有する共同体]に身をさらしていたのである。「完全に常軌を逸すること(限界の不在への自己放棄)」が、共同体の不在の規則である、あるいはまた、「私の共同体の不在に所属しないことが、誰にでも許されているというわけではない」(ともに雑誌「いっさいの待機に抗して」からの引用)。ここで、少なくとも「私の」という所有形容詞がもちこんでいる逆説に注意しておこう。私の死は、つねに私のものである我有化の可能性を崩壊させてしまうばかりではなく、誰に対してであれ帰属する関係のいっさいを崩壊させずにはおかないものではあるが、その私の死がそれでも執拗に私のものであり続ける。そのようなかたちで「私のもの」だというのでなかったら、共同体の不在がいかにして私のものでありうるだろうか。

ジャン・リュック・ナンシーは、バタイユが「現代の共同体の運命に関する決定的な体験を、おそらく最も遠くまで辿った人物である」ことを示しているが、私は彼の研究をここで繰り返してみようと思わない。あらゆる反復は、思考の道筋を単純化することでその力を弱めもするだろうし、テクストの引用はその道筋に手を加え、さらにそれを逆転しさえしかねないのである。とはいえ次のようなことを見失ってはならない。すなわちバタイユはつねに彼自身であり続けながら、絶えず自分とは別の者であろうとし、また歴史のもたらす諸変化や反復されることを望まないもろもろの体験の枯渇に応じて、容易に統合するすべのないさまざまな要請を絶えず展開してきたが、彼にはそれを強いた変貌の必然性、あるいは自身にたいする不誠実というものを私たちもまたわが身に引き受けるのでなかったら、このような思考に忠実であることはできないだろうということである。共同体について『呪われた部分』や、さらに後年の『エロティシズム』(これはある種のコミュニケーションの形態を特権化している)などの著作が、ほとんど同じ主題群を延長しており、これらの主題群を二次的なものとみなすことはできないが(そのほかに『至高性』に関する未完のテキスト、『宗教の理論』に関する未完のテキストをあげることができよう)、(おおよそ)1930年から1940年にかけて、「共同体」という言葉が彼の探究のなかでそれに続く時期以上に重きを占めていたということは確実である。政治的要請はつねに彼の思考形態をとって表れている。『有罪者』の冒頭はそのことを直截に物語るものである。戦争の重圧の下で書くこと、それは戦争について書くことではなく、戦争の地平のなかで、それがあたかも床を分かち合う伴侶でもあるようにして(戦争がひとにわずかな場所を、自由の余地を残すものとして)書くことなのである。

バタイユに代わって、なぜ「共同体」なのか、という問いをもう一度繰り返してみよう。答えはかなり明確に与えられている、「おのおの存在者の根底には、不充足の原理がある」(不完全性の原理)と。これが原理であるという点によく注意しよう。原理である、とはすなわちそれがひとりの存在者の可能性を統御し秩序づけるものだということである。従って、この原理としての欠如は補完の必要性を伴わない。存在者は、おのれ自身で満ち足りてはいないが、だからといってひとつの欠けることなき実質を形づくるために他の存在者と結びつこうとするのではない。不充足の意識は存在者が自分自身を疑問に付すことから生じる。そしてこの付議が果たされるために他者が、あるいはもうひとりの存在者が必要なのである。存在者は、単独ではおのれのうちに閉じこもり、眠り込み、そこに安らいでいる。あるいはこういってもいいだろう、存在者は単独(ひとり)ではあるが、自分が単独であることを知るのは、かれが単独ではないその限りにおいてである、と。「おのおのの存在者の実質は、他の存在者のおのおのによって絶えず異議提起を受けている」「私の考えは、私ひとりで考えたものではない」。ここには性質の異なるさまざまなモチーフが錯綜しており、それはそれで分析の対象ともなるだろうが、この錯綜は入り乱れたもろもろの差異の結びつきのなかにそれ自身の力を汲んでいる。あたかも数多の思考が小さな開き戸に殺到し、夥しいその数のためにかえってそこを通過できなくなっているかのようだが、それらの思考はすべてまとめてでなければ思考しえないようなものである。

ここで私たちは、容易に手なづけることができない難題に逢着する。共同体は、それが多人数であれ少人数であれ、(とはいえ理論的に言っても歴史的にみても、共同体は少人数のものに限られている――修道僧たちの共同体、ハシディズムの共同体、(そしてキブツ)、研究者たちの共同体、「共同体」を目指す共同体、あるいはまた、恋人たちの共同体)、ある合一への傾向、さらにはある縫合状態、つまりは集団的沸騰状態へと向かう傾向をもっているように思われる。だがそうしたものが諸要素を糾合するのは、ただもっぱらあるひとつの一体性、単位(超個人性)をつくり出すためであり、そうなればまたそれは、自己の内在性に閉じ籠る単独の個人を想定する場合と同様の反論にさらされることにならざるをえないだろう。

共同体は、合一(それはいうまでもなく聖体拝領の全体によって象徴されるものだ)に通じうるということを、多種多様な例が示している。ガイアナの凄惨な集団自殺によって例証された、幻惑的力の支配下にあるグループ、『弁証法的理性批判』のなかでサルトルによって分析され名づけられた、融合状態にあるグループ(集列(数としての個人)と融合――運動中のある全体のなかで自己を滅却する、あるいは昂揚する、そのことによってしか自由でありえないという自由の意識――というふうに社会性のふたつの形態を対置する、そして軍隊あるいはファシストのグループ、ここではグループの各成員は、おのれの自由ばかりか良心をもグループを体現する一人の統領に預けるが、この頭(かしら)は定義上あらゆる侵害の彼方にあり、断ち切れるべくさし出されることがない。

その名が、彼に疎遠な読者の多くにとっては、恍惚の神秘神学、あるいは恍惚体験の世俗的探求を意味するものと受け取られているジョルジュ・バタイユが、「何らかの集合的位格における融合の実現」(ジャン・リュック・ナンシー)を排除している(いくらかの曖昧な文章を除いては)ということはきわめて印象深いことである。彼はそれに深い嫌悪さえ抱いている。彼にとって重要だったのは、すべてを(自己自身をも)忘れ去る忘我の状態であるよりも、不充足でありながらその不充足性を断念できない現存が、活を入れられおのれの外に投げ出される、まさにそのことを通して貫かれる困難な歩み、超越の通常の諸形態をも内在性をもひとしく崩壊させてしまうこの運動(この問題については『終わりなき対話』に発表したテキストを参照されたい)のほうだったということは肝に銘じておかねばならない。

したがって(あまりにも性急な「したがって」ではあるが、それは承知のうえだ)、共同体とは忘我の境に達すべきものでもなければ、その成員は高められた一体性のうちに解消すべきものでもなく、そもそもこのような一体性は、共同体が共同体としての自己を無化すると同時に、それ自体も抹消されてしまうようなものである。とはいえ共同体は、たんにそれがおのれに課す限界のなかで、複数で存在するという意志を分かち合い、それを共有するというだけのものでもない。たとえそれが何もしないため、いいかえれば、共有されるべき分け前とみなされる可能性をつねにすでに免れていると思われる「何ものか」、つまりことばと沈黙とを共有するという以外にも何もしないためであるとしても。

ジョルジュ・バタイユが、「いっさいの存在者の基礎」として不充足の原理をもち出すとき、私たちは頭でなら彼の言うことを容易に理解できるように思う。しかし、それを納得するのは難しい。何に対して不十分なのか、生き永らえてゆくためには充分でないというのか。もちろん問題はそういうことではない。利己的なあるいは気前のよい相互扶助は動物社会にも見られるもので、単純な群居的共存の基盤とみなすにも充分ではない。群居生活は、おそらく階層化されてはいるだろうが、誰彼に対するこの従属関係のうちにも、決して特異化したことのない均一性が残っている。不充足とは、充足のモデルをもとにして結論されるものではない。不充足は、それに終わりをもたらすものを求めているのではなく、むしろ満たされるにつれてますます募ってゆく欠如の過剰をこそ求めている。おそらくこの不充足性が異議提起を呼び求めるのである。(モーリス・ブランショ『明かしえぬ共同体』)

これは推測にすぎませんし、まだまだ説明が足りないのも重々承知なのですが、わたしはこの「共同体」に「経済」をからめたいと思います。単身者よりカップルのほうが金がかかるし、ファミリーだとなお金がかかります。一方で、細々と個人で経営するより、1000人単位の大企業のほうが効率がよくて儲かるからです。

また、個人で考えてつくる詩や小説よりも、ドラマや映画のようにチームワークでつくるほうが自分の考えが広がるし(それを「錯覚」「勘違い」と言います)、結局そのほうが儲かるからです。

結局、お金やないかーい!

でも死んだらお金は天国(あるいは地獄)に持っていけないよ? 頭大丈夫?

(2021年11月28日)