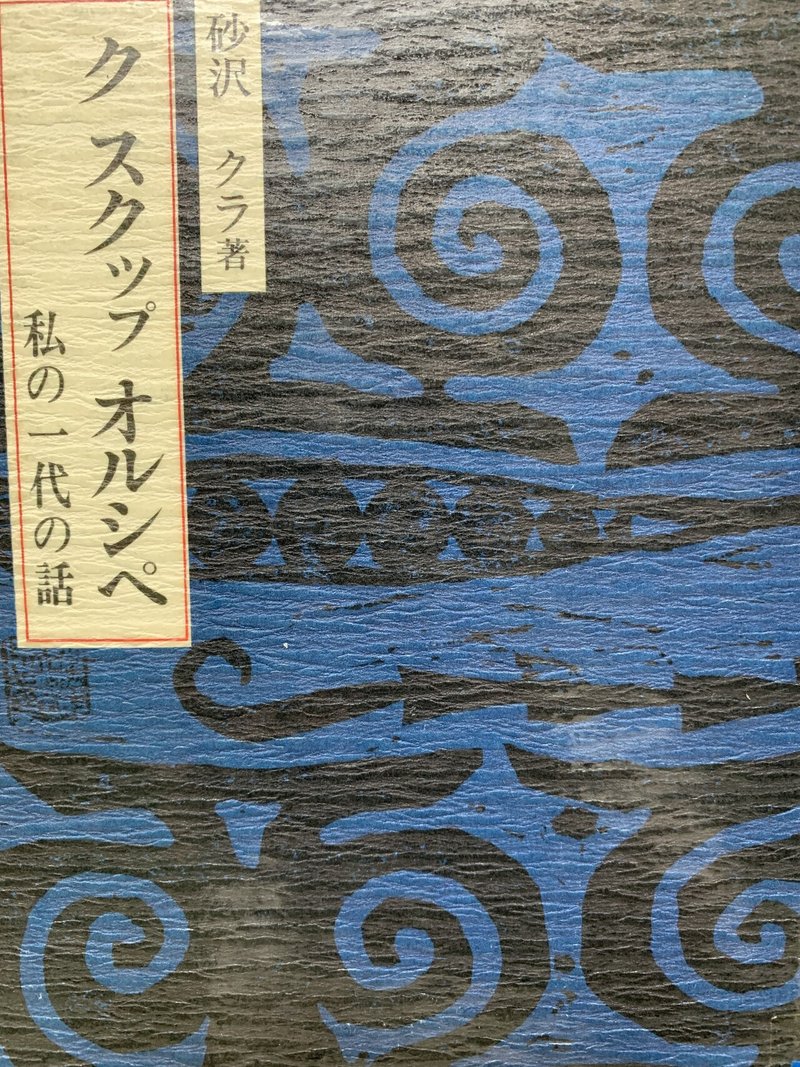

本の花束(9)砂沢クラ『ク スクップ オルシベ――私の一代の話』(北海道新聞社、1983年)

私が20~30代のころ、新宿二丁目に行きつけのバーがありました。あるとき偶然、宇梶剛士さんが店に入ってきました。宇梶さんはマスターに電話して事前に確認し(お客さんが少ないときに店にやってきた)、バーのカウンターの隅っこで、大きな図体を縮こませながらひっそりと飲んでいました。レディース・バーですから、これくらいの気遣いは現代なら当たり前ですが、20年前はできない男性がほとんどでした。多くの男たちは土足で踏み込み傍若無人に振舞うのが男らしいと勘違いしている一方で、宇梶さんは、靴を脱いでそっと上り込み、隅のほうでじっと正座しているようなものでした。バーにはバーの作法があり、宇梶さんはその作法をちゃんとわかっている人でした。

宇梶さんはアイヌ人の血統を持っており、かつては暴走族の総長でした。そんな話をどこかで聞いた覚えがあり、「やっぱりマイノリティは違う」と私は関心しました。

もう一つ、私の思い出話があります。小学校低学年のとき、遠足か校外学習で登別の観光地に行きました。そこでアイヌ人が民族衣装を着て踊ったり歌ったりしていました。誰かが「アイヌ人は仕事がないからしかたなく観光でやっている」と言いました。みやげ物は織物や染物、ムックリなどの民芸品でした。

砂沢さんの本を読んだとき、まるで神話の世界だと思いました。山に入ってはクマや鹿を撃ち、川に入っては鮭やマスを捕まえます。ヒグマやシマフクロウ、シャチを殺す「イヨマンテ(クマ送り)」と呼ばれる儀礼があります。和人(シャモ)は「アイヌ人は無知で野蛮だ」という偏見があるので「動物を殺す残酷な儀式」と一方的に決めつけますが、本当は動物を殺してその魂であるカムイを神々の世界(カムイ モシリ)に送り帰す祭りを意味しています。狩猟民族であるアイヌは、生きた動物を神聖視していることがわかります。ところが、砂沢さんが成長するあいだに「アイヌ地問題」が起こり、狩猟民族から農耕民族に強制的に変えられてしまいます。砂沢さんは「アイヌ民族の悲劇」を体現したのです。

1991年、戦後生まれのアイヌ女性チカップ美恵子さんが『風のめぐみ――アイヌ民族の文化と人権』(御茶ノ水書房刊)という感動的な文集を出版しました。その本でチカップさんは、和人によるアイヌ絶滅政策の歴史を追及しつつ、同時に現在のアイヌ差別(主に就職や結婚、“旧土人保護法”など)と、そして“開発”の名の下での「アイヌ モシリ(人間の大地)」の破壊への怒りを書いています。かつてイギリスの女性旅行家イザベラ・バードが「筆舌に尽くしがたいほど美しい森や山や川」と驚嘆したアイヌの聖地・二風谷(にぶたに)や沙流川(さるがわ)は、いま、ゴルフ場やダムの建設によって水底に沈められ、汚されようとしています。

チカップさんたちは、アイヌの人権をたたかいとるために、アイヌ文化をルネッサンスに向けての作業を展開しています。刺繍、歌、踊り等を中心にして。和人はアイヌ民族を同化させながら滅ぼそうとしています。そして、こうしたチカップさんたちのルネッサンス運動を可能にした土壌を、それこそ地底から支えてきたのが、1983年に刊行された『ク スクップ オルシベ――私の一代の話』の著者・砂沢クラさんのようなアイヌ女性です。砂沢さんのような人がアイヌ女性であったためのとてつもない辛苦と悲哀に耐えながら、民族の精神と文化を誇りをもって守り通してきたからです。

著者は1897(明治30)年生まれ。この本は、87歳に至るまでのアイヌ女性のながい生の歩みの一つ一つを、書き溜めていたノートと絵をもとにして克明に物語ったものです。「ア、イヌが来た」という愚弄に象徴される人生の牢獄のなかで、砂沢さんはユーカラや伝統工芸を継承しつつ生き抜いたのです。

この本を読みながら、わたしは登別の出来事を思い出します。アイヌ民族の伝承のためと謡いつつ、アイヌ民族を見世物にしている、と。

(2021年8月6日)