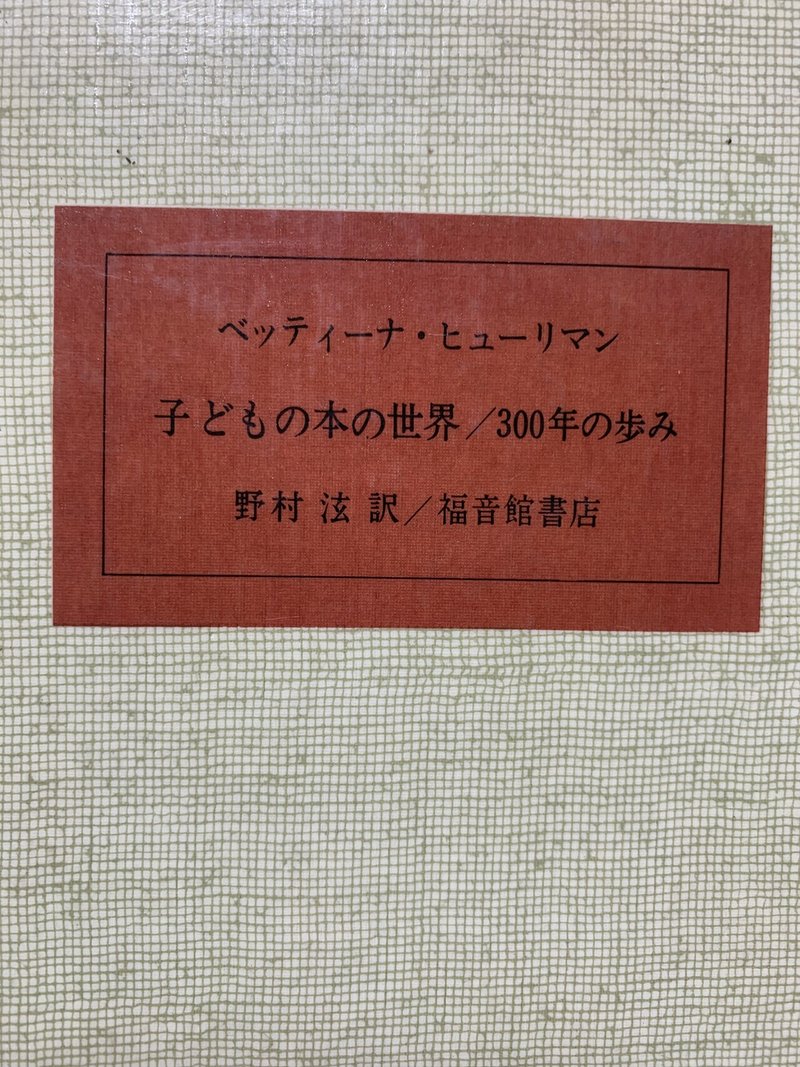

本の花束(6)ベッティーナ・ヒューリマン『子どもの本の世界/300年の歩み』(1968年、福音館書店)

「子どもの本」といえば童話や絵本が思い浮かびますが、わたしはまったくと言っていいほど、これらの本には触れたことがありません。わたしが子どもだったころ、二つ上の姉がキリスト教幼稚園に通っており、月ごとに聖書をもとにした絵本をもらってきました。その絵本も読んだはずですが、いっさい記憶にありません。

せいぜい思い出せるのは『ムーミン』です。それも絵本ではなく、テレビアニメで観ました。大人になるにつれて、作者のトーベ・ヤンソンはレズビアンだったとか、作者を投影しているのは“おしゃまさん”だとか、いろいろな情報が入ってきました。まずデザインが気に入っているので、お気に入りのマグカップが数個あります。

20代のころ、とある演劇パフォーマンスを友人と一緒に観たことがあります。登場するのは日本人だけではなく、外国人もたくさんいました。その外国人が「ヒャクマンカイシンダネコガイマシター!!」と何度も叫ぶのです。友人が「『100万回死んだ猫』だって。有名だもんね」と感心していました。わたしはさっそくその本を探しに行きました。本ではなく絵本だと、買い求めた書店で初めて知りました。その絵本はいまだに本棚に所蔵してあります。

ほかにも『はらぺこあおむし』とか『長くつ下のピッピ』とか、名前は知っていますが、まだ読んだことはありません。絵だけ知ってる絵本は『くまのプーさん』『星の王子さま』『ピーターラビット』があります。

そもそもわたしは、童話や絵本が苦手でした。クラスメイトたちはみな『赤毛のアン』『ロビンソンクルーソー』などの“児童文学”をどんどん読んでいます。それらの本は、わたしには興味がなく、手に取ることもしませんでした。

中学になって国語の教科書を読みますが、全然ピンときません。長い小説は読むと頭が痛くなります。しかたがないから図書室で詩集を借りました。詩は短いからすぐに読めます。いろんな詩人のいろんな詩集を読み漁りました。また、級友に教えてもらった漫画作品も「これが文学だ!」的なインパクトで読み続けています。

あるとき、わたしは気づきました。“児童文学”とは、大人向けの本を、大人が子供向けに換骨奪胎して差し向けた、人畜無害で保守的で道徳的な(つまり退屈な)文学ではないかと。倉橋由美子がこう言っています。「物語には“毒”がなくてはならない」。わたしもその通りだと思います。大人でも子どもでも、日々生活する空間時間のなかに、善だけではなく悪も存在しているはずです。善だけを見て悪を見ないふりをして生きることは、不都合な真実に向き合わずに生きることだと思います。“児童文学”とは一種の偽善である、とわたしは思います。

いま、わたしは、むしろ本がなくては生きていけません。ネットがなくても生きていけますが、本のない生活は想像を絶します。そのくらい本に依存しています。

前置きが長くなりました。実はこの本の前に、同著者の自伝『七つの屋根の下で――ある絵本作りの人生』を読みましたが、児童文学に疎いわたしにはさっぱりピンとこず、「児童文学研究者なら誰でも知っている」「大冊の見事な名著」「そのとてつもない博捜力と、みがきぬかれた感性と見識に支えられた本」「学者的な研究とはちがった文化を創造する市民的情熱と批判精神、いいかえれば、未来の市民である子どもたちのための子ども文化世界共和国づくりへの夢が、まるで感動的なまでに息づいて」いる本として紹介されていたこの本を紹介します。大著なので、紹介しきれるかどうか自信がありません。

ヨーロッパで最初に文字に書きとめられた民話は、おそらくジョヴァン・フランチェスカ・ストラバローラの「楽しい夜」(1550)であろう。この本で初めて、私たちになじみの深い民話のモチーフがでてくる。しかしイタリアの民話を最も豊富に載せているのは、ジャンバティスタ・バジーレの「お話のお話」である。これは最初ナポリの方言で書かれた。バジーレは1575年ごろ生まれ、幸運を求めてさすらい、イタリアのあちこちの宮廷にいろいろな資格でつかえた。バジーレは学者であり、詩人であり、ようするにすぐれた精神の持ち主であった。バジーレは(公頁)歌、牧歌およびあらゆる種類の宮廷詩を、当時の誇張した文体で書いた。バジーレはおおくのアカデミーに所属していたが、なかでも故郷ナポリでいちばんおおきい「なまけ者のアカデミー」の会員であった。そしてみずから「なまけ者(Pigro)」と名のった。しかしバジーレは、当時の宮廷ではめったにみられない、正義と誠実に対する感覚、およびナポリの庶民の欲求と自然な態度を理解する感覚を持ちあわせていた。それを表現しようとして、バジーレは民話を物語り、しかも故郷の方言で書いたのである。のちのグリムやペローと同じく、バジーレは女たちが子どもにしてやっている話を土台にしたが、それはもっぱら口から口へ伝えられてきた民話で、なかにはたいそう原始的なものもあった。この民話集が出版されたのはバジーレが死んでからあとのことで、1634から1636年にかけてであった。つまり、ペローの有名な民話集にゆうに60年先んじている。

ペローの民話もそうだが、バジーレの民話は、けっして民衆の口から聞き集めた、民俗学的な収集につきるものではない。あの活力にあふれるバロック時代の表現でもある。バロック時代はみごとな絵画となっていまもなお生きつづけている。太陽ののぼるのをみれば、あれは太陽が金のほうきで暁の空をはいているのだ、とかならずこれを擬人化して考えたのである。自然の描写は、それが比喩や象徴として用いられているときですら、個性的で力にあふれている。筋の運びは波乱に富み、ときには血なまぐさく、あるいは術策をめぐらすなど錯綜をきわめるが、かならず正義の勝利に終わる。不必要に飾りたてた細部の描写はあまりみられないが、一方、対話は機知と風刺にあふれ、気どったところはまるでない。この対話を借りてバジーレは、なによりもまず時代にむかって真実を述べているのである。

「なまけ者のアカデミー」に所属する、人間的でユーモア豊かなこの「なまけ者(ピグロ)」の話の聞き手は、聡明な人たち、つまり同じクラブの会員たちであったろう。しかしまたバジーレが、のちのペローやグリム兄弟と同じく、物語の骨組みを、町なかの女たちから仕入れたことは否定できない。バジーレが物語ったのは、断じて子どものための民話でなかった。確かにおおくの点で、この物語は、子どものための民話と結びついてはいるけれども……。なにしろここには、「灰かぶり」や「いばら姫」のような話がでてくるのだから、それは否定できない。しかしまた、近東との近いつながりをさし示しているものもある。とりわけ、不実な黒人女奴隷の枠物語がそうである。この女奴隷は最後に扉があらわれて、善良なしっかりした王女が当然の勝利を手に入れることになる。物語全体をまとめているこのかたい枠組みは、ペローにもグリムにもみあたらない。200年あまりをへだててヤーコブ・グリムは、バジーレと同じ血筋の兄弟と認めた。そしておくればせながら、バジーレの名声を北方の国々にひろめる手助けをした。ヤーコブ・グリムの序文をそえた最初のドイツ語訳は、1846年にあらわれた。

イタリア本国でも、ベネディット・クローチェがこの物語を、すばらしい標準イタリア語にうつしている。しかしクローチェはなにもこの本を単に大衆むきの民話集と思っていたわけではなく、「イタリアン・バロックの最もすばらしい本」とみなしていたのである。バジーレの民話集はのちの最も有名な二つの民話集と純粋性および新鮮さを共有しており、それは今日でも失われていない。機知とわき起こる民話的空想にかけては、バジーレの民話はくめどもつきない。そしてほかではめったにみかけない特異な民話の要素を含んでいる。なかでもいちばんすばらしいのはたぶん、海竜の心臓を煮ているうちに、その湯気にあたって、台所にあるものがなにもかも子をはらむ場面であろう。料理女ばかりでなく、道具や家具も子をはらみ、いすが小いすを、安楽いすが小安楽いすを、なべが小なべを産む。いのちない物にいのちをあたえるこういううまいやり方は、アンデルセンになってようやくまたでてくる。(「イタリアの民話」)

30年戦争によって心ならずもおおくの国々を流浪したコメニウスは、旅の途中で子どものみじめなさまをたくさん目にしたにちがいない。いまなら「見捨てられた子どもたち」というところであろう。当時の学校がどのような状態にあったかはよく知られている。コメニウスはまず最初に、学校制度の改革に力をつくした。そして、あらゆる階級の子どもに対する義務教育、とくに男の子も女の子も平等に受けられる義務教育を要請した。次にコメニウスは、実物に即した語学教育、身体の鍛錬、衛生学、手工をふくむ体系的なカリキュラムを組んだ。現代の教育学者にとっては、コメニウスは守り神のようなものであろう。なにしろすでに300年もまえに、今日その一部がようやく実現しつつあるようなことを求めていたのであるから。そして、コメニウスは革命的な教育学の本を書いた、「大教授学――またはすべての人にすべてのことを教える術」と「語学入門――または開かれた言語のとびら」である。いずれもはつらつとした授業をめざす本であった。

[…]

これまで、子どもとか人間教育の分野で仕事をした偉大な人物のうちただの一人も、子どものための本を作っていない。ルソーも書いていなければ、ベスタコッチも書いていない。フレーベルは母親用に子守歌を書いたが、いまは忘れられてしまっているし、また忘れられてもしかたのないようなものである。カンペはドイツの「ロビンソン」を書いたが、そのかわり教育者としては忘れられてしまっている。しかしコメニウスは、教育者、偉大な創始者として、いまなおけっして忘れられてはいない。「世界図絵」は、いわば当時の哲学の理念が民衆のために作りだしたものであるが、コメニウスはこの本を作ることによって、一つの発展にスタートの号砲を鳴らしたわけである。この発展は今日ようやくその頂点に達したかにみえるが、同時にまた袋小路におちいり、そこから抜けだすのはなかなか容易ではない。

題名までちょうだいした「世界図絵」の純然たる模倣の絵本がおおく出版されたが、時がたつにつれて、子どものためを思うおおくの努力が実を結び、たのしく教える絵本の洪水が、常に知識欲に燃えている子どものうえにどっと押しよせてきた。この洪水のなかから、二、三拾いだしてみることにしよう。それらの本はいまこそコレクションの宝物として大事に保存されているが、昔は行儀のよい子どもの日曜日のたのしい続き物であった。

これらの本でたいせつな点は、そのどれもが子どもにふさわしい宇宙全体の像を家庭に持ちこんだことである。この宇宙像はよく整理されたもので、啓蒙主義の理性が数十年にわたってそのささえとなった。この宇宙は、近いところ遠いところから事物や生物を寄せあつめたもので、超自然的な世界や人間の内部、骨格、魂の動きといったものまで含んでいた。これらの本はどれか一冊もてばすべて用がたりた。少年ゲーテには、ささやかなコメニウスの本で満足がいった。しかし次の世代の子どもになると、もうはるかにぜいたくなものを手にいれている。しかしその本は、豪華な作りとそれに応じたたたかい値段のために、「世界図絵」とはちがって、もはや庶民には手のとどかぬものとなっていた。

(「第三章 コメニウスから現代の絵本まで――または絵による教育」)

まだまだ引用がありますが、それを書くと長すぎるので、やめにしておきます。その代わり、目次を書いておきましょう。

第1章 子どもの魔法の角笛――童謡の今昔

第2章 むかしむかしあるとこに――民話とその由来についての覚書

第3章 コメニウスから現代の絵本まで――または絵による教育

第4章 ロビンソン――夢と教育の手段

第5章 「鹿殺し」から「げんこつ大将」へ――子どもとインディアンの関係、および子どもはインディアンのイメージをいかなる本からえてきたか

第6章 ハインリッヒ・ホフマン博士――「もじゃもじゃのペーター」など子どもの本の作者で、ライメリッヒ・キンダーリーブともよばれる人

第7章 醜いあひるの子――童話の詩人ハンス・クリスチャン・アンデルセン

第8章 あぶくの言葉――まんがの発達について、およびヴィルヘルム・ブッシュからウォルト・ディズニーにいたるまんがの功罪

第9章 一枚絵――どの年齢の子どもにもむくいちばん値段のやすい精神の糧

第10章 政治と子どもの本――児童図書の古典がおよぼした政治的影響。政治的傾向を持つ現代の子どもの本。全体主義国家における児童図書

第11章 ナンセンス――児童文学においてイギリスの特徴をもっともよく表している要素

第12章 空想と現実――ピーター・パンから長くつ下のピッピにいたるナンセンスな作品

第13章 ジャン・ド・ブリュノフ――世界の子どもにババール王様とセレスト、子猿のゼフィールをおくった人

第14章 宇宙からきた小さい王子――アントワーヌ・ド・サン・テクジュペリの「星の王子さま」という人物についての試論

第15章 写真――教育および子どもの本におけるあたらしい要素

第16章 20世紀の絵本

第17章 アメリカの子どもの本の特徴

第18章 スイスの子どもの本の歴史から

第19章 文学者が子どものために書けば

(2021年7月9日)